甲斐みのり/著(グラフィック社)

アイスキャンディー、ソフトクリーム、シャーベット…。

子どもの頃から親しんだ懐かしの味や、旅先で出合った甘い味。

全国各地で愛されるアイスを集めました。

甲斐みのり/著(グラフィック社)

アイスキャンディー、ソフトクリーム、シャーベット…。

子どもの頃から親しんだ懐かしの味や、旅先で出合った甘い味。

全国各地で愛されるアイスを集めました。

三浦康司/著(青春出版社)

子どもの将来を左右する「お金」について、

特に幼少期から小学校高学年くらいまでに

身につけて欲しい大事なことをまとめた1冊である。

田中泰延/著(ダイヤモンド社)

シンプルに、 あなたが読みたいことを、

あなたに向けて書けばいいのだ。

加藤ゑみ子/著 (ディスカヴァートゥエンティワン)

今まで思い込んできた「自分像」が、

単なる生活行為と習慣によるものだったとしたら?

誰でも何歳からでも、思い通りの「自分」に躾けられる!

芦田愛菜/著(小学館)

年間100冊以上も読み、本について語り出したら止まらない芦田愛菜が

本当は教えたくない“秘密の約100冊”をご紹介。

世代を超えて全ての人が手に取ってみたくなる

考える力をつけたい親御さんと子供たちにも必読の書です。

Ken Honda/著 本田健/訳(フォレスト出版)

ベストセラー作家が初の英語書き下ろし作品で説く、

これからの人生をお金と楽しく心安らかに過ごす方法。

城戸久枝/著 羽尻利門/絵(偕成社)

中国残留孤児の父・城戸幹の半生をつづった

名作『あの戦争から遠く離れて』の著者が母となり、

子へと家族の歴史を語りつぐ。

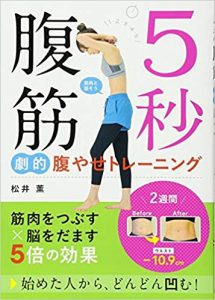

「5秒腹筋 劇的腹やせトレーニング」

松井薫/著(西東社)

脳をだましながらお腹を5秒、つぶす運動。

お腹にある筋肉を効果的につぶす、8つのメニューを2週間のプログラムに組み込んだ。

二の腕やヒップなど気になる部位にピンポイントで効かせるメニューも紹介!

「魂が輝く人間関係のつむぎ方」

田宮陽子/著(エクスナレッジ)

「魂が喜ぶ人間関係のつむぎ方」をテーマに、

新しい時代の人間関係のつむぎ方、

人とのつきあい方のコツをお伝えします。

「間違いだらけの腸活の常識」

藤田紘一郎/著(エクスナレッジ)

長生きする人ほど実は偏食家。

腸内細菌の世界的権威が教える、

本当に「強い腸の作り方」。